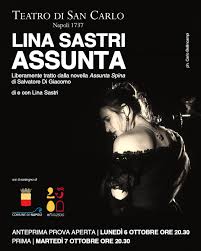

Napoli, ottobre. Il Teatro di San Carlo si prepara ad accogliere Assunta, spettacolo ideato, diretto e interpretato da Lina Sastri, che torna alla scena con una rilettura personale della novella di Salvatore Di Giacomo. Non è un adattamento, ma una reinvenzione: un atto unico breve, sospeso tra neorealismo e impronta espressionista, dove la parola si ritrae e lascia spazio al gesto, al suono, al silenzio.

Sastri immagina Assunta come una figura tragica e irrisolta, affamata d’amore e condannata dalla propria natura. Vive in un basso con il marito Ferdinando, ma ama Peppino, un sarto promesso a un’altra. Quando scopre il tradimento, lo rivela al marito, che uccide l’amante e fugge. Assunta si autoaccusa del delitto. Non c’è redenzione, solo un sacrificio che non salva. La regista la descrive come “un’anima in pena, irrisolta, affamata… senza pace”, e nel suo gesto finale si compie una condanna che è anche una dichiarazione d’amore.

La scena è essenziale, quasi povera. Fabio Marroncelli costruisce uno spazio che non illustra, ma suggerisce. I costumi di Daniela Ciancio sembrano usciti da una fotografia ingiallita, mentre le luci di Nunzio Perrella scolpiscono il bianco e nero dell’anima. Sullo sfondo, i video di Luciano Romano amplificano la tensione, frammentando il tempo. Emanuele Donadio accompagna la regia con discrezione, come un secondo respiro.

La musica non accompagna: incide. Salvatore Iovine ha curato gli arrangiamenti di brani celebri del repertorio napoletano, con versi dello stesso Di Giacomo. La scelta di un solo strumento – la fisarmonica, suonata da Salvatore Piedepalumbo – restituisce una voce popolare e solitaria, mentre Il coro di voci bianche del Teatro di San Carlo, diretto da Stefania Rinaldi, intona arie che contrastano con il mondo oscuro di Assunta. È un canto che non consola, ma amplifica la contraddizione, come Napoli, “senza sole, senza luce… in eterna misteriosa contraddizione”.

Il cast si muove con misura. Antonella Morea è la vicina Rosa, Massimo De Matteo il marito Ferdinando, Francesco Barra l’amante Peppino. Giulia Siano, Luca Trezza, Luca De Lorenzo e Ivan Gallotti completano il quadro, restituendo con sobrietà la tensione tragica della storia. La lingua è italiana, ma intrisa di inflessione napoletana. Si parla poco, si agisce d’istinto, si rischia, con la morte in agguato.

In questo clima sospeso, la musica diventa impronta, e proprio da qui è partita la nostra conversazione con Salvatore Iovine, autore degli arrangiamenti musicali. Abbiamo prlato con lui della scelta dei brani, del dialogo con la regia, del ruolo della fisarmonica come strumento di memoria e inquietudine. È stata un’occasione per entrare nel cuore sonoro dello spettacolo, dove il canto non è ornamento, ma ferita.

I versi di Di Giacomo, cantati dal coro di voci bianche del Teatro di San Carlo, creano un contrasto struggente con il mondo oscuro di Assunta. Come hai lavorato sugli arrangiamenti per far emergere questa tensione tra innocenza e condanna? I versi di Salvatore Di Giacomo sono universalmente riconosciuti come capolavori assoluti. A mio avviso, il sodalizio più riuscito tra i vari compositori con cui ha collaborato è quello con il Maestro Mario Costa, autore anche dei tre brani scelti come preludio allo spettacolo: “Era de Maggio”, “Napulitanata” e “Serenata Napoletana”. Lo spettacolo si apre con una suite eseguita dal coro di voci bianche del Teatro di San Carlo, accompagnato unicamente dalla fisarmonica. Questo accostamento mi ha subito affascinato: la fisarmonica, strumento popolare e “profano”, in dialogo con le voci bianche, pure e “sacre”, crea un contrasto evocativo. Nella scrittura degli arrangiamenti, ho voluto accentuare questa tensione, dando alla fisarmonica un carattere più libero e spontaneo, mentre il coro è stato trattato in contrappunto a due voci, secondo lo stile del bicinium.

La fisarmonica è l’unico strumento scelto per accompagnare Assunta. Come hai costruito, attraverso i suoi timbri, una voce che non accompagna ma incide la tragedia? La fisarmonica, suonata dal bravissimo Salvatore Piedepalumbo, è l’unico strumento in scena: una scelta fortemente funzionale a una trama popolare, intrisa di sentimenti intensi e ambientata tra vicoli e bassi. Questo strumento offre un’opportunità timbrica quasi inedita, soprattutto nell’accostamento al coro di voci bianche, creando un contrasto suggestivo tra il registro “profano” della fisarmonica e quello “sacro” delle voci infantili. In alcuni momenti, la fisarmonica accompagna anche i recitati ambientati “per strada” e resta fisicamente presente in scena, diventando parte integrante della narrazione.

Cosa hai scoperto lavorando sul mondo di Salvatore Di Giacomo? Ritengo che il mondo poetico di Salvatore Di Giacomo rappresenti la più alta espressione artistica non solo della letteratura partenopea, ma della letteratura in senso assoluto. La sua straordinaria capacità di collaborare con grandi compositori, profondamente legati alla tradizione musicale napoletana, ha generato risultati artistici di altissimo livello. Queste collaborazioni hanno conferito ulteriore lustro ai suoi versi, elevandoli al rango di vere e proprie arie d’opera.