Nella New Orleans di fine Ottocento, tra le strade del Quartiere Francese e le celebrazioni rituali di Congo Square, emerse una figura enigmatica e rivoluzionaria: Charles “Buddy” Bolden, il cornettista che molti considerano il padre spirituale del jazz.

Contesto musicale e ruolo innovativo di Bolden

Nato il 6 settembre 1877, Charles “Buddy” Bolden visse a New Orleans in un periodo di straordinaria effervescenza musicale. Tra il 1880 e il 1910, la città ospitava una pluralità di generi e pratiche sonore: dalle brass band militari e civili, ai work songs afroamericani, dagli spirituals delle chiese battiste, al blues rurale che cominciava a filtrare dalle campagne del Delta. Erano inoltre in voga le polke, le quadriglie, e la musica classica europea, regolarmente eseguita al French Opera House, inaugurato nel 1859.

La finestra temporale 1880 – 1910, è spesso utilizzata dagli storici del jazz per descrivere il periodo pre-jazz a New Orleans, ovvero gli anni in cui si svilupparono le condizioni musicali, sociali e culturali che avrebbero portato alla nascita del jazz propriamente detto intorno al 1917 (anno della prima registrazione jazz con la Original Dixieland Jass Band).

Dal proto-jazz al jazz moderno: la transizione di un linguaggio

Il termine proto-jazz designa una fase embrionale del jazz, sviluppatasi tra la fine del XIX secolo e i primi anni del XX, in cui le pratiche musicali afroamericane cominciarono a distaccarsi dalle forme scritte del ragtime e dalle strutture europee, per abbracciare l’improvvisazione, la poliritmia e l’espressione individuale.

Buddy Bolden fu uno dei protagonisti di questa transizione. La sua musica, mai registrata ma tramandata oralmente, rappresenta un punto di svolta: non più semplice intrattenimento da ballo, ma linguaggio sonoro autonomo, capace di esprimere emozioni, tensioni sociali e identità culturali.

Dopo Bolden, il testimone passò a figure come Freddie Keppard, King Oliver e infine Louis Armstrong, che negli anni ’20 codificarono il jazz come genere riconoscibile, con strutture armoniche più definite e una tecnica strumentale sempre più sofisticata.

Il jazz moderno, pur evolvendosi in direzioni molteplici — dal bebop al free, dal cool al fusion — conserva ancora oggi alcuni tratti fondativi del proto-jazz:

La centralità dell’improvvisazione, il dialogo tra tradizione e innovazione, l’attenzione alla voce solista come espressione individuale

In questo senso, Bolden non è solo una figura storica: è un archetipo, un simbolo di ciò che il jazz è stato e continua a essere. La sua assenza di spartiti e registrazioni non è una lacuna, ma una testimonianza del carattere orale, fluido e comunitario delle origini del jazz.

Resta inteso ovviamente che Bolden non inventò il jazz da zero, ma affiancò e reinterpretò queste tradizioni attraverso la sua arte. Attivo con la sua band dal 1895 al 1906, fu probabilmente il primo musicista afroamericano a porre la cornetta al centro dell’ensemble come strumento solista, rompendo con l’uso prevalentemente ritmico o armonico che ne facevano le brass band dell’epoca.

L’improvvisazione collettiva: il laboratorio sonoro di Bolden

L’elemento più rivoluzionario introdotto da Buddy Bolden fu la pratica dell’improvvisazione collettiva, una tecnica ancora embrionale che anticipava la polifonia jazzistica. A differenza del ragtime, genere prevalentemente scritto e ritmicamente rigido, la musica di Bolden si basava su una struttura aperta, dove ogni strumentista — cornettista, clarinettista, trombonista, contrabbassista — poteva elaborare una linea melodica personale, pur mantenendo un riferimento comune al tema principale.

Questa forma di interplay non era caotica, ma fondata su un equilibrio dinamico tra melodia, controcanto e accompagnamento ritmico. La cornetta di Bolden, potente e squillante, fungeva da guida, mentre gli altri strumenti dialogavano in tempo reale, creando una tessitura sonora polifonica che anticipava le pratiche del New Orleans style degli anni ’20.

Dal punto di vista tecnico:

Il clarinetto spesso eseguiva linee ornamentali e rapide scale ascendenti e discendenti, il trombone utilizzava glissandi e contrappunti bassi, contribuendo alla profondità armonica, Il banjo o molto più raramente il piano fornivano il supporto ritmico, con pattern sincopati che accentuavano il groove, la batteria e il basso (o tuba) mantenevano il tempo, ma con flessibilità, seguendo le variazioni del solista.

Questa modalità esecutiva, documentata dalle testimonianze di musicisti come Bunk Johnson e Sidney Bechet, non era ancora codificata, ma rappresentava un laboratorio sonoro in cui si sperimentava la libertà espressiva. Bolden suonava in contesti informali, parate, picnic, funerali, balli e locali notturni, dove la musica non era vincolata da partiture, ma modellata dall’interazione diretta con il pubblico e con gli altri strumentisti.

In questo senso, la sua band non era solo un ensemble, ma una comunità musicale che anticipava il principio dialogico del jazz: ogni voce contava, ogni variazione era accolta, ogni errore poteva diventare invenzione.

Il suo impatto fu tale che, secondo testimonianze raccolte negli anni ’30 e ’70, nessun musicista di New Orleans tra il 1895 e il 1906 poteva ignorare Bolden: la sua band era un punto di riferimento, e il suo stile veniva imitato e assimilato da musicisti più giovani come Bunk Johnson e Freddie Keppard.

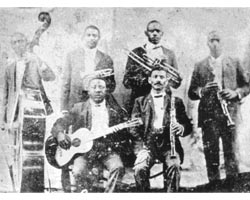

La Band di Buddy

Tra il 1895 e il 1906, Buddy Bolden guidò una formazione che, pur non codificata formalmente, è considerata una delle prime jazz band della storia. Al suo fianco suonarono musicisti di grande talento, ciascuno portatore di uno stile personale che contribuì alla nascita del linguaggio jazzistico. Al trombone c’era Frankie Dusen (1878–1936), nato ad Algiers, New Orleans, noto per il suo uso del trombone a pistoni e per aver assunto la guida della band dopo il ricovero di Bolden, trasformandola nella celebre Eagle Band, attiva fino al 1917. Al clarinetto troviamo Willie Cornish (1875–1942), veterano della scena musicale di New Orleans, membro anche della Eureka Brass Band, che continuò a suonare nonostante una paralisi parziale, grazie a un ingegnoso sistema di cinghie che gli permetteva di sostenere lo strumento. Alla tuba, Jefferson Mumford, figura meno documentata ma citata nelle testimonianze orali come uno dei bassisti stabili della Bolden Band, contribuiva al sostegno ritmico e armonico dell’ensemble. Alla batteria, Cornelius Tillman, anch’egli poco noto nelle fonti scritte, ma ricordato per aver suonato nei contesti pubblici più vivaci della città, dove la batteria cominciava a evolversi verso il moderno drum set. Al banjo o chitarra, Jimmy Johnson, probabilmente un musicista locale attivo nei balli e nei locali notturni, da non confondere con l’omonimo chitarrista blues di epoca successiva. Infine, al contrabbasso, Bob Lyons, anch’egli figura poco documentata, ma citato in alcune formazioni successive alla Bolden Band, come parte del nucleo che mantenne vivo il repertorio del gruppo.

La particolarità di questa formazione era l’assenza di spartiti: tutto si basava sull’ascolto reciproco, sulla memoria e sull’improvvisazione. Ogni strumentista elaborava una linea melodica personale in tempo reale, dialogando con gli altri in una tessitura sonora dinamica guidata dalla cornetta squillante di Bolden. Questo approccio anticipava la polifonia jazzistica e distingueva la sua musica da quella scritta e ritmicamente rigida del ragtime. La band suonava in contesti informali — parate, picnic, funerali, balli e locali notturni — contribuendo a diffondere uno stile musicale fluido e spontaneo, fondato su temi blues, spirituals e ritmi sincopati, modellato dall’interazione diretta con il pubblico e dalla tradizione orale afroamericana.

La memoria orale: archivio invisibile del jazz

La storia di Buddy Bolden ci ricorda quanto il jazz, nelle sue origini, sia stato un fenomeno orale e comunitario, più che scritto o registrato. In assenza di spartiti, incisioni o documenti ufficiali, la sua figura è sopravvissuta grazie alla testimonianza diretta di musicisti, ascoltatori e cronisti locali, che ne hanno tramandato il suono, lo stile e il carisma attraverso racconti, imitazioni e frammenti melodici.

Questa trasmissione orale, spesso sottovalutata dalla storiografia accademica, è in realtà fondamentale per comprendere le radici del jazz. È attraverso le voci di Sidney Bechet, Bunk Johnson, Jelly Roll Morton e altri che possiamo intuire il ruolo di Bolden come catalizzatore di un nuovo linguaggio musicale. La sua musica vive non nei dischi, ma nella memoria di chi l’ha ascoltata, suonata, trasformata.

In questo senso, la figura di Bolden non è solo un punto di partenza cronologico, ma un simbolo della natura effimera e viva del jazz: una musica che nasce dall’incontro, dall’improvvisazione, dalla relazione tra esseri umani. E proprio per questo, la sua assenza di tracce scritte non è una perdita, ma una testimonianza del fatto che il jazz, prima di essere genere, fu gesto, voce, esperienza condivisa.

Hai ragione, Lino: il capitolo del declino di Buddy Bolden è cruciale non solo per comprendere la sua parabola personale, ma anche per riflettere sulle condizioni sociali e mediche dell’epoca. Ecco una versione ampliata e documentata di quella sezione, con aneddoti, date e riferimenti storici verificati:

Declino e oblio: la fine silenziosa di Buddy Bolden

Nel corso del 1906, Buddy Bolden cominciò a manifestare sintomi di grave instabilità mentale: mal di testa ricorrenti, depressione, deliri di persecuzione. Secondo alcune testimonianze, tra cui quelle raccolte da Donald Marquis e James Karst, Bolden avrebbe accusato la madre di volerlo avvelenare e, in un episodio drammatico, le avrebbe lanciato una brocca colpendola alla testa. Questo evento portò al suo primo arresto, seguito da altri due episodi di violenza e confusione mentale.

Nel 1907, a soli trent’anni, fu internato presso il Louisiana State Insane Asylum di Jackson, dove gli venne diagnosticata la cosiddetta “demenza precoce”, termine allora utilizzato per indicare quella che oggi è riconosciuta come schizofrenia paranoide. Rimase lì per ventiquattro anni, fino alla morte, avvenuta il 4 novembre 1931. Non ricevette cure adeguate: all’epoca, i trattamenti per i pazienti afroamericani poveri erano pressoché inesistenti, e la malattia mentale era spesso confusa con devianza sociale.

Studi recenti hanno ipotizzato che Bolden potesse soffrire di pellagra, una malattia da carenza di vitamina B3, diffusa tra le popolazioni afroamericane povere del Sud degli Stati Uniti. I sintomi dermatiti, diarrea, demenza coincidono con quelli descritti nel caso Bolden, e la condizione era allora sconosciuta o ignorata.

Durante il suo internamento, la sua band proseguì sotto la guida del trombonista Frankie Dusen, che ne assunse la direzione e la ribattezzò Eagle Band. Questa formazione rimase attiva fino al 1917, anno in cui la Original Dixieland Jass Band incise Livery Stable Blues, considerata la prima registrazione jazz della storia. La Eagle Band, pur non lasciando tracce discografiche, fu fondamentale nel traghettare il repertorio e lo stile di Bolden verso le generazioni successive.

La fine di Bolden fu silenziosa: morì in manicomio, lontano dai riflettori, senza che la sua musica fosse mai registrata. Eppure, il suo nome continuò a circolare come leggenda, come eco di un suono che aveva cambiato per sempre la storia della musica.

Eredità e mito

Nonostante l’assenza di registrazioni, il nome di Buddy Bolden sopravvive nella memoria collettiva grazie a brani come Buddy Bolden’s Blues, noto anche con il verso ricorrente I Thought I Heard Buddy Bolden Say. Questo brano, è una delle rare testimonianze musicali che evocano direttamente la figura di Bolden, il suo stile e il suo impatto sulla nascita del jazz.

Spesso identificato con il verso “I thought I heard Buddy Bolden say…” — è stato attribuito da Jelly Roll Morton a Buddy Bolden stesso, come reminiscenza di un tema che circolava nei bordelli e nei balli popolari di New Orleans all’inizio del Novecento.

Morton, durante le celebri Library of Congress Recordings del 1938, raccontò ad Alan Lomax che Bolden suonava un pezzo chiamato Funky Butt, che includeva il ritornello “Funky butt, funky butt, take it away”. Secondo Morton, questo era “il primo vero blues”, una variazione del barrelhouse blues, e lo attribuiva direttamente a Bolden.

Le registrazioni di Jelly Roll Morton

Morton incise diverse versioni di Buddy Bolden’s Blues tra il 1938 e il 1939: Una versione solista al pianoforte con voce, registrata per la Library of Congress, dove racconta la leggenda di Bolden e canta il brano, una versione orchestrale con i suoi New Orleans Jazzmen, incisa nel 1939 per Bluebird Records, con il titolo “I Thought I Heard Buddy Bolden Say”.

Queste registrazioni non solo documentano il brano, ma offrono una narrazione vivida della figura di Bolden, filtrata attraverso la memoria di Morton, che lo descrive come “il più potente trombettista mai esistito”.

Un blues che racconta un mondo

Il testo del brano, con il suo tono colloquiale e allusivo, riflette l’ambiente sociale in cui Bolden operava: luoghi affollati, sensuali, dove la musica era parte integrante della vita quotidiana. Il termine “funky” , oggi banalizzato, aveva allora connotazioni forti, legate all’odore dei corpi, alla sessualità, alla fisicità della danza.

Il brano è diventato un simbolo della tradizione orale del jazz, tramandato senza spartiti, ma attraverso la memoria dei musicisti e delle comunità. È anche un esempio di come Jelly Roll Morton abbia cercato di canonizzare la storia del jazz, attribuendo a sé e ai suoi predecessori un ruolo fondativo.

Struttura musicale

Il brano è costruito su una forma blues in 12 battute, con un andamento lento e cantabile, tipico del barrelhouse blues. La melodia è semplice, ma flessibile, adatta all’improvvisazione vocale e strumentale. Il testo riflette l’ambiente popolare e vivace della New Orleans di fine Ottocento, con riferimenti a personaggi locali, situazioni quotidiane e un linguaggio diretto, talvolta ironico o grottesco:

Thought I heard Buddy Bolden say Pensavo di aver sentito Buddy Bolden dire

Open up that window and let that bad air out Apri quella finestra e fai uscire quell’aria cattiva

Give him thirty days in the market, take him away Dategli trenta giorni al mercato, portatelo via

Gimme that money you owe me, or I’ll take it away Dammi i soldi che mi devi, o te li porto via

Questi versi, tramandati oralmente e variabili nelle diverse versioni, evocano scene di vita urbana, conflitti sociali e l’atmosfera intensa dei locali come il Funky Butt Hall, dove Bolden suonava regolarmente. Il riferimento all’“aria cattiva” è probabilmente metaforico: indica la necessità di liberarsi da tensioni, odori, emozioni represse.

La sua struttura fatta di versi ripetuti, call and response, lo rende un esempio emblematico del barrelhouse blues, stile diffuso nei locali popolari di New Orleans. La sua funzione non era solo musicale, ma anche sociale: raccontare, denunciare, divertire, coinvolgere.

Questi versi, apparentemente umoristici o grotteschi, riflettono il linguaggio diretto e popolare della New Orleans di fine Ottocento, dove la musica era parte integrante della vita quotidiana, e spesso caricata di allusioni sessuali, sociali o politiche.

Buddy Bolden’s Blues non è solo un omaggio musicale: è un documento di memoria orale, una forma di biografia sonora che sopperisce all’assenza di registrazioni originali. La sua diffusione attraverso interpreti come Jelly Roll Morton, Hugh Laurie e altri ne ha fatto un repertorio simbolico, che collega le origini del jazz alla sua evoluzione contemporanea.

In questo senso, il brano rappresenta una delle poche “tracce” tangibili del suono di Bolden, filtrata attraverso la memoria di chi lo ascoltò e lo reinterpretò. È un esempio emblematico di come il jazz, nelle sue origini, sia stato trasmesso più per evocazione che per conservazione, e di come la figura di Bolden continui a vivere nel repertorio, nella leggenda e nell’immaginario musicale.

In memoria di chi non fu registrato

La storia di Buddy Bolden ci impone una riflessione: quanti altri musicisti, come lui, hanno plasmato il suono del Novecento senza mai essere incisi, fotografati, documentati? Il jazz, nella sua origine, è anche questo: una musica che vive nel momento, che si trasmette da corpo a corpo, da orecchio a orecchio, e che spesso sfugge agli archivi ufficiali.

Bolden non fu solo un innovatore: fu il simbolo di una generazione di artisti afroamericani che, pur operando ai margini della società, seppero dare forma a un linguaggio universale. La sua malattia, il suo silenzio forzato, il suo oblio istituzionale ci ricordano quanto il genio possa essere fragile, e quanto la memoria collettiva sia preziosa per restituire dignità a chi non ebbe voce.