Nel ricordo di James Senese, una delle voci più autentiche e radicali della Napoli del secondo Novecento, un viaggio dentro “Campagna”, il brano che meglio racconta la sua visione poetica e politica del mondo.

In questi giorni ci ha lasciato James Senese, un musicista simbolo per la città di Napoli come lo è stato Jelly Roll Morton per New Orleans. James è stato il centro tonale di mille racconti, di mille storie, di mille aneddoti. Ispirazione e memoria per i musicisti, modello artistico e sociale per il pubblico. La sua figura ha incarnato, nel corso di oltre cinquant’anni di carriera, l’idea di una musica che non si limita a suonare, ma che parla, che resiste, che pensa.

In questo articolo vorrei concentrarmi su uno dei suoi brani più emblematici, attraverso il quale è possibile comprendere la profondità della sua poetica e la forza della sua voce: “Campagna”, pubblicato nel 1975 all’interno del primo album dei Napoli Centrale. È un modo per ricordarlo e per ringraziarlo, restituendo parola e ascolto a una canzone che, ancora oggi, continua a interrogare la nostra coscienza collettiva.

Nel 1975, in un’Italia percorsa da tensioni sociali e attraversata dalle fratture del dopoguerra industriale, Napoli si fece laboratorio di un linguaggio musicale nuovo. È in questo clima che nacque Napoli Centrale, il gruppo fondato da James Senese e Franco Del Prete, due musicisti provenienti dall’esperienza dei Showmen e determinati a rompere definitivamente con le convenzioni della canzone partenopea. L’intuizione fu tanto semplice quanto rivoluzionaria: usare il dialetto non come ornamento folclorico, ma come strumento di verità, di denuncia, di pensiero politico.

Il loro primo disco, anch’esso intitolato Napoli Centrale, uscì per la Ricordi nello stesso anno e segnò l’inizio di una stagione irripetibile. La formazione comprendeva James Senese al sax tenore e alla voce, Mark Harris al pianoforte elettrico Fender Rhodes, Tony Walmsley al basso e Franco Del Prete alla batteria e ai testi. Intorno a questo nucleo, negli anni successivi, ruotarono musicisti di grande livello – Pippo Guarnera, Ciro Ciscognetti, Kelvin Bullen, Pino Daniele, Rino Calabritto, Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Joe Amoruso, Fredy Malfi – segno di un progetto in continuo movimento, aperto, collettivo.

L’album, per la sua compattezza tematica e per la tensione espressiva che lo attraversa, costituisce un corpus unitario: una sorta di poema in forma di disco, dove la musica afroamericana si innesta nella carne del dialetto napoletano e ne rinnova la vitalità. In esso convivono l’urgenza civile e la ricerca estetica, la potenza ritmica del funk e la densità del jazz modale, la memoria della tradizione e la ribellione di un linguaggio che non accetta più di essere ridotto a cartolina.

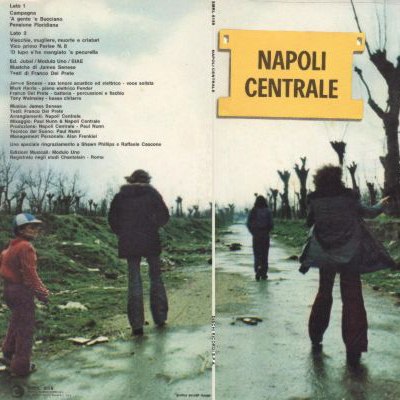

La copertina del 33 giri, con la sua immagine essenziale e malinconica, contribuisce a rafforzare la densità simbolica dell’opera. Un paesaggio rurale attraversato da rotaie che tagliano la terra come una ferita, un orizzonte sospeso tra memoria e abbandono. Quella “campagna” fotografata dialoga silenziosamente con la “Campagna” cantata: entrambe raccontano un Sud spossato, espropriato, ma ancora vivo. Le rotaie, che si perdono nella distanza, evocano l’esodo dei meridionali verso il Nord industriale, il viaggio forzato della modernità che lascia dietro di sé un mondo svuotato.

Nel testo, Franco Del Prete adotta un registro asciutto, privo di sentimentalismi. Le sue parole sono pietre che scolpiscono la realtà: “’A campagna è stanca, ’e terre s’hann asciuttate, e ’a gente nun tene cchiù forza ’e faticà.” In questo incipit, di brutale semplicità, si condensa una visione del mondo. La terra diventa corpo ferito, e il lavoro, che un tempo rappresentava il legame vitale tra uomo e natura, si trasforma in fatica sterile. James Senese, con la voce ruvida e il sax come prolungamento del respiro, amplifica questo dolore, lo trasfigura in un grido che valica la lingua. La sua musica non illustra il testo: lo commenta, lo interrompe, lo contraddice, come un contrappunto emotivo che innalza la cronaca alla dimensione del mito.

Il ritmo ossessivo del brano, sostenuto dal basso e dalle percussioni, richiama la struttura circolare del blues. Ma qui il blues si è trapiantato nel Mediterraneo: è il canto di una negritudine napoletana, di una marginalità che trova nella musica il suo unico spazio di riscatto. Non è casuale che l’estetica di Napoli Centrale si sviluppi in parallelo con quella del free jazz afroamericano: come Ornette Coleman e John Coltrane avevano spezzato le forme rigide del jazz borghese, così Senese e Del Prete infrangono gli stereotipi della canzone partenopea. Entrambi i movimenti nascono da una necessità politica prima ancora che artistica: dare voce a chi non ne ha, riconquistare la parola perduta della comunità, restituire dignità al silenzio.

James Senese, figlio di un soldato afroamericano e di una donna dei Quartieri Spagnoli, incarna in sé questa doppia appartenenza: il Sud come Africa d’Europa, la musica nera come eco di una condizione comune. La sua biografia diventa la metafora vivente della fusione fra culture che Campagna realizza sul piano sonoro e poetico. Il dialetto napoletano, nella sua voce, smette di essere idioma locale e si trasforma in lingua planetaria della resistenza.

Campagna rappresenta, dunque, la negazione più radicale dell’oleografia. Qui non c’è spazio per il mandolino, per il mare, per il sorriso di circostanza. Napoli non è più la città del pittoresco, ma un organismo lacerato, una metropoli reale e dolente, capace di riflettere in sé le contraddizioni di un intero Paese. La voce di Senese, aspra come un metallo inciso, e il suo sax, che vibra come una preghiera laica, aprono una ferita sonora in cui si specchia la verità.

Con Campagna la canzone napoletana smette di essere rappresentazione e diventa autorappresentazione, smette di cantare per essere cantata e comincia a dire se stessa. È un atto di liberazione estetica e insieme politica: la fondazione di un nuovo linguaggio in cui l’arte si riconcilia con la storia.

A distanza di mezzo secolo, quel brano conserva intatta la sua forza originaria. È insieme poesia e documento, rito e testimonianza, blues e memoria. In esso si raccoglie la lezione più alta di James Senese e Franco Del Prete: aver fatto della musica non un’evasione, ma un modo di conoscere il mondo, di interrogarlo, di cambiarlo. Campagna resta la loro bandiera poetica e civile, la radice e la rivolta di una terra che, pur stanca, continua a suonare.