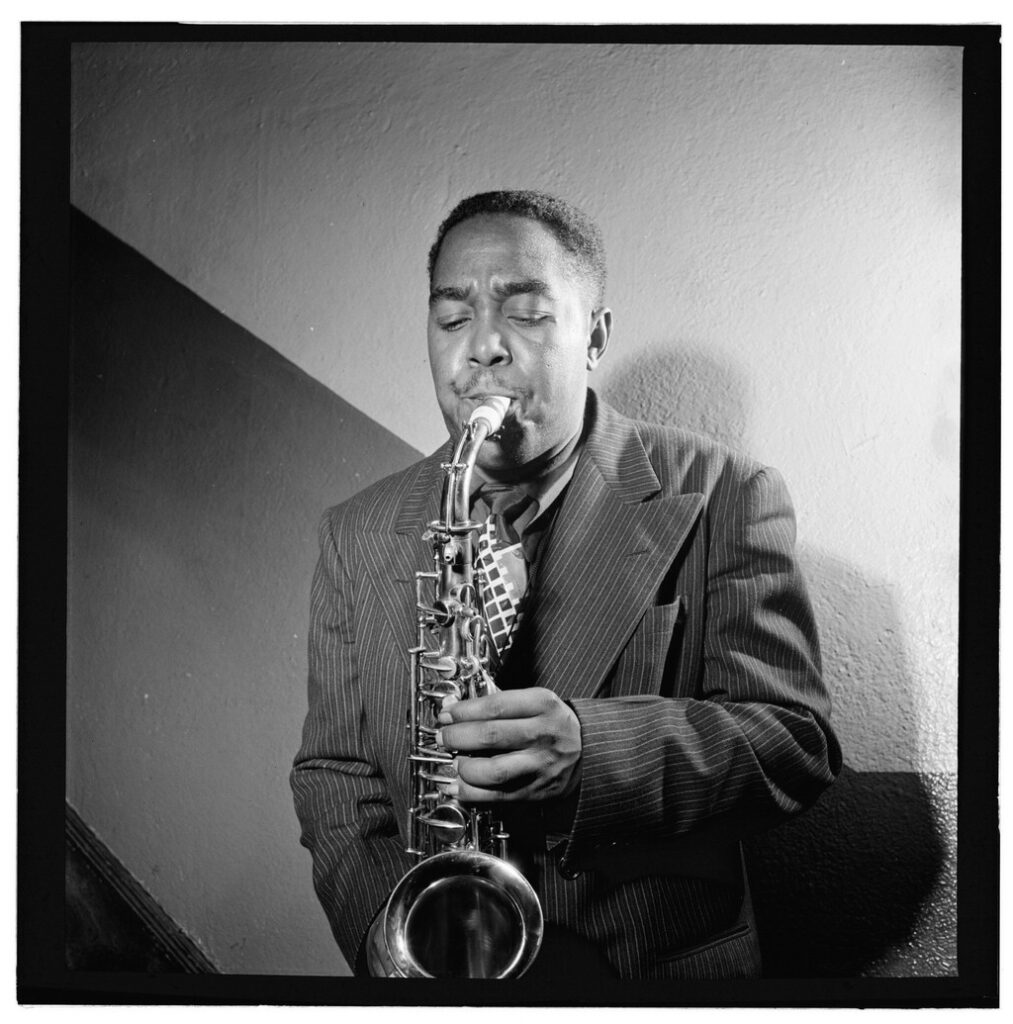

L’icona del bebop che ha rivoluzionato la musica con improvvisazioni fulminanti e un’anima inquieta. Da Kansas City al mito eterno, il suo volo non si è mai fermato.

Le radici

Kansas City, 1920, l’aria è densa di blues, di swing, di promesse e contraddizioni. In una città che pulsa di musica e segregazione, nasce Charles Christopher Parker Jr., il 29 agosto, figlio di Addie e Charles Sr., un ex intrattenitore di vaudeville. Il piccolo Charlie cresce tra le strade polverose e i locali fumosi del Missouri, dove la musica non è solo intrattenimento.

La madre, donna forte e determinata, intuisce presto che il figlio ha qualcosa di speciale. A undici anni gli regala il suo primo sassofono, che diventerà il suo compagno inseparabile. Da quel momento, Charlie non smette più di suonare. Non è un prodigio precoce nel senso classico: è un ragazzo ossessionato, che si esercita per ore, fino a consumare le dita e l’anima.

La Kansas City degli anni ’30 è un crocevia di talenti e tensioni. Le big band dominano la scena, ma nei retrobottega dei club si sperimenta, si osa. Parker si immerge in questo mondo, ascolta Lester Young, studia con Buster Smith, che diventerà il suo primo vero mentore. Ma non è ancora pronto. A sedici anni partecipa a una jam session al Reno Club e viene brutalmente umiliato: sbaglia gli accordi, perde il tempo, viene deriso. Quel momento, per molti, sarebbe stato la fine. Per Charlie, è l’inizio.

Torna a casa, si chiude in sé stesso, e comincia a studiare con una ferocia che rasenta l’autodistruzione. Analizza i dischi, trascrive gli assoli, non vuole solo suonare: vuole capire, decostruire, reinventare. È il primo segnale che Parker non sarà mai un semplice interprete ma sarà un rivoluzionario.

L’ascesa: New York e la nascita del bebop

New York, 1941, le luci di Harlem brillano come promesse, i club sono laboratori sonori, e le strade vibrano di swing. Charlie Parker arriva con l’orchestra di Jay McShann, giovane e affamato, con il suo sax contralto stretto tra le braccia come un talismano. È la seconda volta che giunge nella grande mela, ma adesso ha le idee più chiare e una conoscenza tecnica maggiore.

Nei locali come il Minton’s Playhouse e il Monroe’s Uptown House, si respira un’aria nuova. I musicisti non vogliono più solo far ballare, vogliono pensare, sfidarsi, creare. È qui che Parker incontra Dizzy Gillespie, genio della tromba e spirito affine. Si annusano, si sfidano, diventano amici: come il sole e la luna.

Parker non è solo un virtuoso: è un visionario, suona come se il tempo fosse liquido, come se le note fossero pensieri. I suoi assoli sono labirinti mentali, costruiti con logica ferrea e passione selvaggia. I musicisti lo seguono, lo studiano, lo temono. Il pubblico, inizialmente, è spiazzato.

Nel 1945 incide “Ko-Ko”, una versione fulminante di “Cherokee” che diventa manifesto del bebop. Intorno a lui gente come: Miles Davis, Max Roach, Bud Powell, Fats Navarro.

Ma dietro il genio, c’è già l’ombra, Parker inizia a fare uso di eroina, una dipendenza che lo accompagnerà per tutta la vita. La sua musica vola, ma il suo corpo comincia a cedere.

Il sassofono contralto: da voce solista a strumento filosofico

Prima di Charlie Parker, il sassofono contralto era uno strumento elegante, melodico, spesso confinato al ruolo di ornamento nelle big band. I grandi del passato, Johnny Hodges con la sua sensualità vellutata, Benny Carter con la sua precisione aristocratica, avevano dato dignità al contralto, ma lo avevano ancora trattato come uno strumento da ballo, da fraseggio lirico, da bellezza formale.

Parker stravolge tutto, non si accontenta di suonare, vuole che il suo sassofono pensi, parli, urli. Studia i suoi modelli, li assorbe, li supera. Da Buster Smith, impara la potenza e la velocità, da Lester Young, pur essendo tenorsassofonista, prende l’idea di fraseggio orizzontale, fluido, quasi liquido. Ma Parker è già oltre. Inventa un linguaggio nuovo, fatto di note fantasma, anticipi armonici, scale alterate, arpeggi spezzati. Il contralto diventa il suo laboratorio filosofico.

Ogni assolo è una sfida alla gravità. Bird vola sopra le progressioni, le destruttura, le ricompone. Non suona “sopra” gli accordi: li penetra, li trasforma. Il suo sassofono non è più solo uno strumento musicale: è un pensiero in movimento, una mente che ragiona in tempo reale.

L’eredità: Bird vive

Quando Charlie Parker muore nel 1955, il mondo del jazz non perde solo un musicista: perde un linguaggio, una visione, una rivoluzione. Ma Bird non muore davvero, la sua musica, le sue idee, il suo spirito continuano a vivere nei solchi dei dischi, nei cuori dei musicisti, nelle menti di chi cerca nel jazz qualcosa di più di una melodia.

La sua influenza è immediata e profonda, John Coltrane, inizialmente tenorsassofonista dal fraseggio bluesy, studia Parker con devozione quasi religiosa. Da Bird prende la disciplina, la verticalità armonica, la tensione spirituale. Anche se Coltrane volerà poi in cieli mistici e modali, il decollo è tutto parkeriano.

Sonny Stitt, spesso accusato di essere troppo simile a Parker, in realtà ne incarna la grammatica con una precisione chirurgica. Dove Bird era caos e genio, Stitt è ordine e maestria. Ma il DNA è lo stesso.

Cannonball Adderley, con il suo suono rotondo e gioioso, porta il contralto in territori soul e gospel, ma lo fa con le ali di Bird. Ogni suo assolo è una celebrazione della libertà parkeriana, filtrata attraverso il calore del Sud.

E poi ci sono i giovani: Phil Woods, Jackie McLean, Lee Konitz, Gary Bartz. Ognuno prende un frammento di Parker e lo trasforma. Alcuni ne imitano il fraseggio, altri ne reinterpretano la visione. Ma tutti, in qualche modo, gli devono qualcosa.

Persino fuori dal jazz, l’eco di Bird si sente. Nei fraseggi di Frank Zappa, nelle improvvisazioni di Jimi Hendrix, nella libertà formale del mondo free di Ornette Coleman.